掃描分享

本文共字,預計閱讀時間。

2005年,歐盟碳市場正式啟動,是世界上第一個碳市場,也是當今世界最成熟、交易量最大、運營經驗最豐富的市場。2021年7月,中國全國碳市場正式啟動,與地區碳市場共同運行。全國碳市場當前大致可對標歐盟第二階段向第三階段過渡的位置。因此,歐盟碳市場經驗對中國碳市場發展具有重要參考意義。

本文刊于《數字金融觀察》2023年7月刊,作者為清華大學五道口金融學院鑫苑房地產金融科技研究中心研究專員殷子涵、王藝熹、吉蘇燕

歐盟碳排放權市場的成立背景

碳排放權交易市場概念的誕生

1992年6月,150多個國家在巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展大會上,簽署了《聯合國氣候變化框架公約》,目標是將大氣溫室氣體濃度維持在一個穩定水平。1997年12月,《聯合國氣候變化框架公約的京都議定書》作為公約的補充條款,在日本京都通過,稱為《京都議定書》。

2005年2月16日,《京都議定書》正式生效,成為首個以法規的形式限制溫室氣體排放。《京都議定書》引入市場手段來調節全球碳排放量的問題,規定各個國家減排情況可按照某種公認機制進行認證,從而形成可以統計減排總量的某種憑證。國家不僅可以通過合作幫助其他國家地區減排獲得憑證,還可以從超額完成減排任務的國家地區購買憑證,以此補償自身超量排放的溫室氣體。

《京都議定書》建立了三種國際減排合作機制,分別是:貿易機制(International Emissions Trading,簡稱IET)、聯合履約機制(Joint Implementation,簡稱JI)和清潔發展機制(Clean Development Mechanism,簡稱CDM)。IET、JI是

發達國家之間實行的減排合作機制,CDM是發達國家與發展中國家之間的減排合作機制。其中,影響最大的是CDM機制。該機制推崇發達國家通過資金、技術等形式,與發展中國家開展減排項目的開發與合作,取得核實認證的減排量,即“核證減排量”(Certified Emission Reduction,簡稱CERs)。

2015年年底,《巴黎協定》在第21屆聯合國氣候變化大會(巴黎氣候大會)上通過,其長期目標是將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在2攝氏度以內,并努力將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度以內。為達成《巴黎協定》的目標,碳市場和碳稅成為越來越多國家的減排工具。其中,近幾年碳市場的作用越發凸顯,作為市場化手段影響企業排放意愿、調節溫室氣體排放的重要工具,受到越來越多國家政府的重視。

歐盟碳市場的設計思路

2005年,歐洲碳排放交易體系(European Union Emissions Trade System,簡稱EU-ETS)正式啟動。EU-ETS基于“Cap and Trade”的理念設計,采用“基于總量”的調控方式,強調先通過控制在一級市場發行的配額總量來調節溫室氣體排放的總體水平,再讓被納入碳排放監管的各行業主體通過在二級市場買賣配額,以實現對碳配額的市場定價,運用市場機制推動主體履行減排義務,實現減排目標。初期交易的主要碳金融基礎產品為歐盟碳配額EUAs(European Union Allowance,簡稱EUA),隨著發展出現了行業配額,如歐洲航空碳排放配額(EUAAs),及以配額作為底層資產的期權、期貨等一系列金融衍生品,各種合作機制下的核證減排量(CERs)、減排單位(ERUs)等產品。

EU-ETS是世界上第一個碳市場,也是當今世界最成熟、交易量最大、運營經驗最豐富的市場。自建立以來,EU-ETS共經歷了四個階段,截至目前,歐盟碳市場已經完成前三個階段,現正處于第四階段。根據每個階段的減排目標和經濟環境、實踐經驗,EU-ETS的配額分配方式一直在演進變化。

歐盟碳排放權市場建設經驗

碳配額總量確定與分配流程

探究配額分配機制對完善碳市場建設具有重要意義。碳配額的分配機制將直接影響市場價格,即經濟體中受監管企業主體的溫室氣體排放成本。政府部門對碳配額的分配可以看作碳排放權一級市場,配額分配總量過多,將減小企業主體的排碳成本,削弱減排意愿;如果配額總量太少,碳價提高直接加劇企業排放成本,擠壓企業利潤空間;配額的價格波動太大,將直接加劇企業主體經營風險;配額的分配在地區或行業太不均勻,將加劇結構上的發展不均衡、不公平。如何因地適宜地對配額進行分配,將對引導二級市場價格、推動碳市場建設、兼顧企業發展和減排的發展需求起到決定性作用。

碳配額的分配發放大致經歷三個階段:(1)階段性配額總量的確定;(2)根據規則將配額發放至排放主體手中;(3)排放主體及其他參與主體在碳交易市場進行配額等排放權買賣;(4)在該階段末,根據排放情況上繳對應可抵扣的碳配額或碳排放權產品,否則受到處罰。

行政部門首先需要根據減排目標制定大體的當階段減排總量。隨后,行政部門需要配合某種衡量標準預估的各地區的階段性配額需求做出調節,并計算出發放配額的總量。

在衡量標準上,可以通過“基于總量”(Mass-based)、“基于強度”(Rate-based)兩種方式來衡量該階段的減排目標。“基于總量”根據絕對減排目標設定配額總量,即直接設定某一階段內碳市場覆蓋行業排放量較基期排放量的下降目標,從而確定配額總量。該方式的優勢在于能夠直接反映減排情況,但劣勢在于靈活性不足,無法較好地應對經濟環境變化。“基于強度”指根據相對減排指標作為目標設定配額總量,而不直接要求減排總量的大小。通常設定階段內碳市場覆蓋行業的碳強度基準,進而確定配額總量。該方式優勢在于判斷是否達到減排總量的方式上更加溫和,對經濟和市場環境的容忍度更高。

在預估碳配額需求的方式上,有“祖父法”(Grandfathering approach)和“基準法”(Benchmarking approach)。“祖父法”,指根據控排企業或行業的歷史碳排放量確定基準,以此確定在總碳排放權分配中的份額。“基準法”,指按照同種設備中減排效率靠前的排放標準作為基準,通過一定調整后以此確定企業實際能分配到的配額。

在配額決定權的歸屬問題上,有“自下而上”或“自上而下”兩種方法。“自下而上”方案是指,各地區行政部門自行統計和決定階段性需要的配額總量,上報到中央行政部門審核匯總,并最終確定階段配額總量。“自上而下”方案是指,由中央行政部門直接決定配額總量,并告知地方行政部門反饋建議,最終確定方案。

配額總量確認后,行政部門將根據某種規則將配額發放至排放主體手中,分配過程中往往會考慮不同行業及地區的工業水平、經濟狀況、生產方式的差異性。需要指出,由于不同經濟體的主體構成或行政區域劃分不同,可能會出現中央行政部門先將配額發放給地方行政部門,再由地方行政部門發放至企業的狀況。

按照排放企業從行政部門獲得配額是否需要支付成本,可分為“免費分配”和“有償分配”。免費分配方式中,“基于總量(或強度)的祖父法(或基準法)”已經為各企業所需配額進行了需求預估,行政部門只須根據預估審核企業所需配額的合理性后,再發放配額即可。“有償分配”方式中,配額的拍賣機制(Auction)正在成為主流。排放企業在交易所參與有價拍賣獲得階段的碳配額總量,拍賣所得的資金由當地行政部門再分配至與碳市場及減排相關的建設工作中。

歐盟碳配額分配制度的經驗:免費分配

歐盟EU-ETS中碳配額EUAs在第一、第二階段(2005—2007年、2008—2012年)的分配方式大致相同,都是基于總量確定減排目標,各成員國基于“祖父法”決定自身NAPs計劃(National Allocation Plans,簡稱NAPs)匯總給歐盟委員會以統計發放配額總量,再免費分配給減排主體。在前兩個階段雖然都嘗試探索有償拍賣機制,但是只占總配額量的極少數,第一階段共有5%的配額用于拍賣,第二階段占10%,但由于前期配額供給充足,只有極少部分企業有意愿參與拍賣。另外,第一階段主要管控的是電力及制造行業,在第二階段最后一年(2012年)納入航空部門,航空部門使用EUAAs作為排放抵扣配額。至此,EU-ETS一級市場配額發放出現了EUAs、EUAAs兩種配額。由于EUAs對歐盟減排起到更大的作用,本文主要討論與EUAs相關的分配制度。

具體的執行過程為:(1)企業根據自己符合納入歐盟碳排放管理標準的生產排放設備自行填報排放情況,形成歷史排放數據;(2)各成員國碳排放管理機構根據數據進行匯總、統計與分析,根據本國情況自行申報所需的EUA數量并詳細說明,形成本國的減排計劃,自下而上提交歐盟委員會;(3)歐盟委員會對各國的計劃做出評價,決定其是否符合EU-ETS規定的標準,不符合標準的國家計劃則需要重新制定。

在當前分配制度下,“祖父法”出現了獎勵企業短期排放的不合理現象。由于祖父法通過歷史排放情況來確定下期份額,秉承“用多分多,用少分少”的理念,所以在該機制下,祖父法將鼓勵企業為了爭取下一期有更多配額而排放。

因此,第三階段(2013—2020年)祖父法被基準法代替。同時歐盟碳市場開始采用自上而下的NIMs(National Implementation Measures)歐盟碳市場使用基準法確定配額總量和分配的具體過程為:(1)確定設備排放基準。對于行業中的某類特定生產設備,收集一段時間同類設備排放情況作為樣本池,取樣本池排放效率從高到低的10%分位數排放情況,作為該類設備的排放基準;(2)根據基準計算成員國配額。根據CIMs(Community-wide and fully harmonized Implementing Measures)統計各個參與國的設備情況,并將預排放計劃按NIMs記錄;(3)歐盟委員會對配額總量進行經過調整,得到各個國家的電力部門與非電力部門的最終免費配額數量。

歐盟碳市場早期選取祖父法免費分配的原因主要是因為缺少歷史排放數據,并且祖父法操作簡單、便于理解,同時在早期也能減輕企業適應節能減排的合規成本。基準法開始實施后,解決了祖父法的缺陷,強調了不同行業種類設備碳排放量統計的客觀性。通過前兩個階段的實踐與歐盟碳市場的MRV體系逐漸完善,不同裝置設備的碳排放數據變得可獲取、可監測利用,進而為基準法的貫徹執行提供了基礎。

歐盟碳配額分配制度的經驗:有償拍賣

在歐盟EU-ETS第三階段(2013—2020年)分配方式上,除了從配額確定的“自下而上”過程變為“自上而下”這一重大變化以外,還有就是大力推進有償拍賣(Auction)分配機制,拍賣成為默認分配方式,實行有償拍賣與免費分配并行,分行業逐步擴大拍賣占比。在第三階段,EU-ETS平均超過57%的配額通過拍賣分配;在第四階段,計劃將有90%的配額通過拍賣。在有償拍賣機制下,配額分配的過程大致如下:

第一步,歐盟委員會仍然基于總量確定當前階段減排目標,然后使用基準法確定EUAs配額總額。

第二步,配額總額中將減去5%用于分配給新加入受約束單位,然后再減去該年度規劃的免費分配配額的比例。

第三步,將剩余配額的10%分配給最不富裕的歐盟成員國作為額外的收入來源,以幫助它們適應由于應對氣候問題帶來的經濟變化;2%作為“京都獎金”(Kyoto bonus)提供給排放水平至少降低2005年基準期水平20%的9個歐盟成員國[p2] ;剩余88%配額將根據2005—2007年期間(第一階段)各成員國的排放平均情況確定分配量,分配給歐盟成員國和歐洲經濟區—歐洲自由貿易聯盟國家。

第四步,各成員國或碳市場參與國的減排企業,在國家指定的拍賣場所進行拍賣,每個星期舉行一次拍賣。

拍賣場所按性質分為公共拍賣平臺如歐洲能源交易所(EEX),或成員國獨立的平臺,如德國和波蘭選擇歐洲能源交易所(EEX)、英國選擇洲際期貨交易所(ICE)。

拍賣獲得的收入由各國獲取,并且規定至少50%需要再次投資到氣候和能源相關的項目中。第三階段各國通過拍賣獲得的收入總額超過570億歐元。一級市場拍賣的買家,除了控排企業以外,還有具有代理資格的投資信貸公司、對減排主體具有控制權的公共機構或國有實體。

在拍賣規則方面,主要體現以下特征:(1)單回合拍賣,截止時點前,競拍者可以隨時提交、修改、撤銷競拍請求,單位以500或1000的整倍數申報,各單位競拍申報價格以競標時窗的最后時刻為準;(2)密閉拍賣,拍賣過程中不公開其他人的報價;(3)統一價格拍賣,報價從高到低的數量總和與競拍總量匹配,最后成交的價格為出清價,所有高于出清價的競拍成功,交割價格統一以出清價為準。

其中,為了保證拍賣價格機制能夠保障推動企業減排,EU-ETS在以下兩種情況會出現流拍。情況一,總體競拍申報量小于當期可用競拍數量;情況二,出清價格小于競拍預留價格。競拍預留價格由拍賣監督方秘密決定,取決于過去一段時間的出清價集合的最小值。

相比于免費分配而言,拍賣法有許多好處。一是讓企業根據自身運營情況決定所需配額數量有助于碳配額一級市場價格發現,提高碳市場效率;二是拍賣獲得的資金能夠再次投入到低碳項目的支持上,加快資本在減排上的流轉效率,促進零碳事業發展。

歐盟碳配額分配制度的經驗:市場穩定儲備機制

在EU-ETS從第二階段過渡至第三階段初期,歐盟碳市場出現嚴重的配額過剩問題,出現超過20億份碳配額的過剩,導致碳配額供給大于需求,降低了碳排放價格,嚴重削弱了價格對企業排碳的指導作用。

出現配額嚴重過剩現象的原因主要有兩個,其中一個原因是第二階段采用祖父法發放配額所導致,當規劃的配額發放給企業后,在2008年經濟危機導致企業實際用工排放減少,導致配額剩余。另一個主要原因是CERs抵扣導致的配額過剩問題。當時歐盟委員會允許參與國企業通過CDM清潔能源合作機制與他國合作減排項目或者通過購買獲得CERs核證減排額,并使用CERs代替EUAs,抵扣的上限為15%。由于CERs的成本遠低于EUAs,企業大量收集CERs,用CERs抵扣碳排放,而配發EUAs則儲備起來,導致EUAs剩余。

歐盟委員會為了解決配額的過剩問題,推出了“折量拍賣”(Back-loading of Auction)、“市場穩定儲備”(Market Stability Reserve)兩種機制。

折量拍賣(又稱“延遲拍賣”)是解決碳配額過剩的短期機制,其思路是通過轉移近期拍賣配額總量至遠期,從而實現削減近期配額供給,在未來調控逐步將削減的部分放入市場。這種方法并不從總量上調節供給,但是有助于在短期內調節供給結構。通過折量拍賣機制,歐盟委員會將2014年4億噸、2015年3億噸、2016年2億噸,推遲拍賣挪到2019—2020年。

然而在之前暫留的9億噸配額,并沒有直接拍賣,而是轉存入市場穩定儲備。市場穩定儲備機制MSR成為了解決過剩問題的長期機制,于2019年1月啟動。市場穩定儲備機制采用“事先定義規則”,按照預先確定的規則運作委員會或會員國在執行時沒有酌處權。每年5月15日前,歐盟都會通過計算市場中流通配額的總量以制定儲備執行計劃,決定當年要將多少配額納入儲備當中,或者從儲備中釋放多少配額。歐盟委員會規定,2019至2023年如果超過8.33億份的門檻,穩定儲備中的配額數量的流通配額總數的百分比將暫時翻倍,從12%增加到24%。此外,從2023年起,穩定儲備中高于上一年度拍賣量的配額將不再有效。

市場穩定儲備機制不僅能夠通過吸收或釋放碳配額儲備的方式來緩解配額在市場流通過程中的供需關系,不僅可以調節市場碳價對企業減排的指導作用,還有助于平抑市場應外部沖擊導致的巨大波動,減緩企業在運營中應減排成本波動帶來的風險。

歐盟碳衍生品建設的經驗

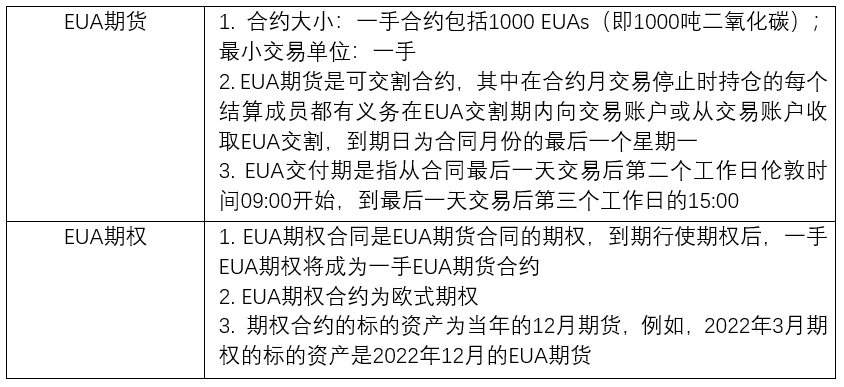

在歐盟碳市場建立初始,碳現貨和期貨市場同步開始建設。期貨市場在價格發現、風險管理和推動碳資源有效配置上扮演著重要角色。根據中金研究院的報告,在歐盟碳市場建設的第二階段,碳期貨市場的交易量占了全部碳配額交易量的90%。全球有四個主要的交易平臺上架相關期貨合約,為洲際期貨交易所(ICE)、歐洲能源交易所(EEX)、紐約商品期貨交易所(NYMEX)、納斯達克OMX集團(NASDAQOMX)。其中洲際期貨交易所是歐洲碳期貨的主要交易場所。我們還重點關注了EUA期貨和期權的合約設置,詳見表1。

表1:EUA期貨和期權品種的合約

(來源:ICE官網)

在期貨市場的參與者方面,目前期貨市場的交易量主要在商業企業(如電力公司)和金融中介機構(如投資銀行、商業銀行)之間。通常來說,商業企業持有碳期貨的多頭,而金融中介機構持有碳期貨的空頭。根據咨詢公司Oxera關于碳期貨市場的報告指出,在2021年11月,金融中介機構持有了85%的空頭,而商業企業則持有了65%的空頭。與此同時,基金等純粹投資者參與碳期貨市場的交易量,只占到總倉位的4%。上述期貨市場投資者結構的組成,表明期貨市場仍然以商業企業的風險管理需求來主導,同時碳期貨的定價也能充分反映實體經濟對碳期貨的需求。

相較于其他實體期貨品種,碳期貨并沒有儲存成本,其交割也可以通過電子化的方式自動完成。此外,在歐盟設定的每一個階段中的不同時間里,EUA并不會貶值。因此理論上EUA不同期限的期貨價格,應該等于所在時間點減排所需要承擔的成本。不同機構基于歐洲設定的碳排放目標,預測了2030年碳排放的價格。OECD預測2030年碳價格需要達到120歐元/噸才能滿足巴黎協定的目標;市場研究機構ICIS和PIK則預測2030年碳價格在90歐元/噸到129歐元/噸之間。隨著全球能源價格的上漲,碳現貨的價格也水漲船高,2022年8月一度達到了90歐元/噸。對于市場主體來說,進一步凸顯了利用碳期貨進行風險管理的重要性。

相較于碳期貨,碳期權可以幫助市場參與者以更低的成本管理碳風險。根據公開披露的數據,2021年11月碳期權的開倉量為1.88億張EUA,而2021年11月開倉量則增加到3.51億張EUA,漲幅高達86.7%。碳期權市場的發展也使得信息傳遞和價格發現更加有效,提升了碳金融市場的完備性。

在歐洲碳期貨市場運行的過程中,實務界和政策界也遇到一些爭論。最典型的是關于碳期貨市場是否存在過度的投機性交易,以及是否需要對單個市場主體進行期貨的持倉限制。例如波蘭總理馬泰烏斯·莫拉維茨基批評投機交易導致居民承受了過高的碳價,呼吁為穩定電價而臨時暫停歐盟排放交易系統(ETS)。但歐盟的監管者仍然認為碳市場處于平穩的運行區間,過多的限制會影響市場功能的有效性。

總的來說,歐洲碳金融衍生品市場通過吸引不同的市場主體(包括商業企業、金融中介、投資基金等)參與碳市場的定價。不同交易目的的投資者充分博弈,生成了清晰的價格目標,從而成功地幫助商業企業更好地管理碳風險。

對中國碳排放權市場建設的啟示

中國碳排放權市場現狀

中國的碳市場建立較晚,發展還處于早期階段。在2005年至2012年,我國主要通過CDM機制減排為主,僅僅是全球碳市場的參與者。2010年9月,我國首次提出建立碳市場。2013年以后,7個試點地區碳市場、2個非試點區域市場陸續建立。2021年7月,全國碳市場正式啟動,與地區碳市場共同運行,交易的碳金融基礎產品為中國碳排放配額CEAs(Chinese Emission Allowance,簡稱CEA),并允許核證自愿減排認證CCERs的交易。

中國全國碳市場當前的減排主體由全國管理重點排放單位構成,多集中在火力發電行業,以分配和交易CEAs為主,允許CCERs核證自愿減排認證在二級市場進行交易,參與最終排碳企業碳排放量的配額抵扣。中國全國碳市場啟動時的分配方案總體為:基于強度確定減排目標,后根據基準法自上而下決定配額總量,最終免費發放到納入監管的減排企業手中。

根據生態環境部在2022年11月3日發布的《2021—2022年度全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案》(征求意見稿)中,描述了全國碳市場當前階段的基準確定方法與分配方案:

省級生態環境主管部門根據本方案確定的配額核算方法及碳排放基準值,結合本行政區域內各發電機組2021、2022年度的實際產出量(活動水平數據)及相關修正系數,核定各機組各年度的配額量;將重點排放單位擁有的機組相應的年度配額量進行加總,核定得到各重點排放單位各年度配額量;將核定后的各重點排放單位各年度配額量進行加總,形成本行政區域各年度配額總量。生態環境部將各省級行政區域各年度配額總量加總,最終確定各年度全國配額總量。

總量確定后,配額發放到企業手中經歷了預分配和分配兩個過程:首先省級生態環境主管部門確定各機組年度預分配配額量,隨后根據實際排放數據確定應發放配額,按照多退少補的原則進行調整。所以,在基準法免費分配下,健全MRV體系,保障企業配額核算準確,對企業在發展與環保雙目標約束下制定經營方案,起到重要作用。

2021年3月30日,在中國生態環境部發布《碳排放權交易管理暫行條例(草案修改稿)》中提到,中國碳市場配額分配包括免費分配和有償分配兩種方式,初期以免費分配為主,根據國家要求適時引入有償分配,并逐步擴大有償分配比例。

EU-ETS對中國碳市場發展的啟示

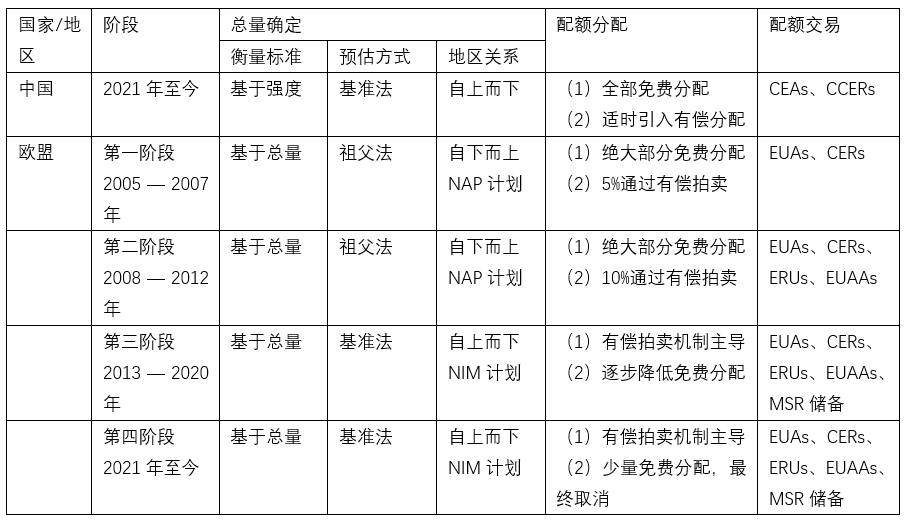

表2反映了中國和歐盟全國碳市場建立以來各階段的配額分配的大致特點。可以看出,中國當前全國碳市場與歐盟碳市場第二階段均為免費分配主導并試圖探索有償分配

機制,與其第三階段均為基準法下的自上而下的總量確定方法。對比可知,當前中國碳市場發展階段大致可對標歐盟碳市場第二階段向第三階段過渡的位置。

表2:中國與歐盟配額分配特點對比

(來源:作者整理)

總的來說,全世界成交量最大的歐盟碳市場EU-ETS正在經歷第四階段,在探索過程中有許多寶貴經驗。中國國家碳市場起步較晚,在總體設計上與EU-ETS有許多相似的地方,所以歐盟碳市場經驗對中國碳市場發展具有重要參考意義。

碳配額一級市場分配制度對于引導二級市場碳排放權價格發現、推進企業節能減排、發揮碳市場職能有著十分重要的作用。健全完善碳配額分配制度,是中國碳市場建設是否能夠發揮作用的關鍵。2021年5月,廣州期貨交易所兩年期品種計劃獲中國證監會批準,其中包括碳排放權期貨將由廣州期貨交易所研發上市。碳期貨市場的建立標志著中國的碳金融市場將進入高速發展的新階段。

結合歐盟碳市場發展建設過程中的經驗,對中國碳市場發展的建議有以下啟示:

設計規則時要充分考慮行業發展特點和地方發展的不均衡問題,逐步納入目標行業進入碳市場的過程當中。全國碳市場計劃涉及八大重點行業,分配制度要考慮行業間的差異性,如歐盟分配EUAAs航空碳配額。另外,由于不同地區具有自身產業優勢,在全國碳市場納入新行業時,應考慮對行業導致對地區經濟的影響。

加快碳市場數字化建設,確保碳市場各地區企業排放關鍵數據的標準、準確、及時。基準法在總量確認調節、配額免費分配的過程中到越來越大的正面作用。為了防止企業投機,應確保碳排放的監測、報告、核查MRV系統正常運行,完善報告及披露標準,建立對違規行為的懲罰制度。

進行有償拍賣試點,并逐步擴大有償拍賣配額占比。相比于免費分配,有償拍賣機制不僅可以提高價格發現效率,提升企業減排靈活性,還可以將拍賣獲得的收入重新投入到節能項目、技術投資和減排建設中。

加快碳市場風險平抑機制的探索,構建碳配額市場穩定儲備機制。碳配額的不合理分配及經濟環境的外部擾動將嚴重影響碳市場對碳排放權的價格發現效率,導致碳排放權定價不充分、波動大、風險高,或對企業正常生產制造成沖擊。市場穩定儲備機制是調節市場風險的重要工具,可幫助平抑市場波動。

逐步實現碳市場對外開放,參與國際合作和全球碳市場治理。基于合作機制的國際碳排放市場發展并不充分,存在著許多機遇與挑戰。碳市場起源于國際對減排的呼吁,中國聚焦國際碳市場發展現狀及標準制定,與“人類命運共同體”和“一帶一路”戰略結合,參與構建符合中國及世界利益的國際碳市場標準,例如在類似跨境碳排放監管的合作上。

碳排放權衍生品期貨市場的建設提供穩定的政策預期。期貨市場可以傳遞關于清晰的碳價格目標,促使市場參與者可以有效地管理碳風險敞口,從而助力雙碳目標的實現。

豐富市場參與主體的類型。引進公募基金、私募基金、保險資金在內的機構投資者參與碳市場,不同類型的參與者充分博弈不僅可以為市場提供流動性,還可以提升定價的有效性。

非常感謝您的報名,請您掃描下方二維碼進入沙龍分享群。

非常感謝您的報名,請您點擊下方鏈接保存課件。

點擊下載金融科技大講堂課件本文系未央網專欄作者發表,屬作者個人觀點,不代表網站觀點,未經許可嚴禁轉載,違者必究!首圖來自圖蟲創意。

本文為作者授權未央網發表,屬作者個人觀點,不代表網站觀點,未經許可嚴禁轉載,違者必究!首圖來自圖蟲創意。

本文版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系刪除。首圖來自圖蟲創意。

京公網安備 11010802035947號

京公網安備 11010802035947號